В этом году исполняется сто лет со дня премьеры балета Стравинского «Весна священная». К сожалению, яркой и экспрессивной музыке этого балета с самого начала не везло с постановщиками. В 1913 году у Дягилева уже не работает Фокин, и первым постановщиком «Весны» становится Нижинский. Легендарный танцовщик, «человек-птица», как хореограф он оказался очень слабым, и его хореография сыграла, как мне представляется, главную роль в провале премьеры.

Конечно, Стравинский год от года развивался как композитор. От достаточно лёгкой «Жар-птицы» 1910-го — к более напряжённому и драматичному «Петрушке» 1911-го, и затем — тяжёлая «Весна», где уже от музыки как таковой практически не осталось камня на камне. Публика в то время была не готова слушать такое, хотя «Петрушка» и «Весна» имеют много общего. Здесь и обилие диссонансов, и проведение мелодий в септиму, и партитура из лоскутков и обрывков различных мини-темок, и полиритмическое наложение одной мелодийки на другую. И при всём этом чувствуется, что это русский композитор — подголоски у флейты, похожие на колыбельные, выдают.

Стравинский — гений распада, певец разложения. Ярчайшая оркестровка, потрясающее тембровое и гармоническое чутьё, напряжённая драматургия — и год от года всё более полное отсутствие мелодий как основного музыкального содержимого. Ну, скажем, в «Персефоне» с самого начала идёт соло тенора, который вроде бы поёт какую-то мелодию. Но мелодией это назвать нельзя, потому что мелодия это лишь по формальным признакам. Музыка для музыкальных теоретиков.

Мне трудно сказать, почему музыка после XIX века начала умирать, какие исторические процессы повлияли на это — скорее всего по ряду причин прежде всего социологических, но совершенно очевидно, что с начала ХХ века начался постепенный развал и разрушение, потеря смысла в искусстве. Были островки, где искусство в прежнем понимании в какой-то мере сохранялось, тем не менее, вектор был един, просто распад шёл везде в своём темпе.

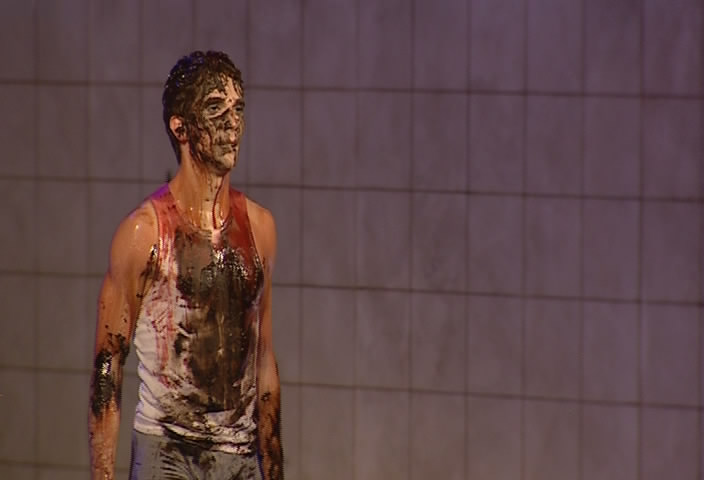

Собственно, поэтому дальнейшие постановки «Весны» ещё хуже, чем постановка Нижинского. У Нижинского танец слабо коррелирует с музыкой, но хотя бы соблюдён антураж. «Картинки языческой Руси» — только там. Во всех остальных случаях — что угодно: сумасшедший, обмазывающий себя фекалиями, доставаемыми горстями из установленного на сцене унитаза; люди в брюках и мини-юбках, стаскивающих с «избранной» сначала бюстгальтер, а затем и всё остальное; группа каких-то узников концлагеря, где избранная бегает в красном платье и опять же обнажается; люди в майках, скачущих враскоряку на абсолютно голом полу без декораций; одинокий мускулистый мужик в пачке при стробоскопическом свете — «избранная»… Непонятно, зачем всё это делается, что хотели этим сказать, и при чём здесь музыка Стравинского?

Одно объединяет все постановки — это безумные лица артистов (почему все думают, что соблюдение ритуалов, даже жестоких — это обязательно вот такое кривлянье?), и совершенно вопиющее отсутствие всякого смысла в происходящем на сцене. Ну надо же что-то делать, балет же. А что — непонятно. Ну давайте здесь вот такую фигурацию сделаем, а здесь — такую, а тут ты медленно ложись на пол, вытянув перед собой руки, пусть думают, что бы это значило. А давайте тут установим толчок, и в финале ты будешь обмазываться и кидаться содержимым, а? Свежо, оригинально, медиаповод, новости, разговоры.

Искусство — это создание эстетических образов, оно должно выражать широкий спектр чувств, предметов и ситуаций, но не переходить некую невидимую грань, за которой эстетика исчезает и искусство перестаёт быть собой, превращаясь в натурализм, репортаж, отчёт криминалиста или эротику. Можно быть равнодушным к искусству, но нельзя испытывать к нему омерзение, иначе это уже не искусство (я не беру жертв музыкального образования, а говорю про обычных людей). Вот почему, например, картина Питера Брейгеля-старшего «Притча о слепых» — это искусство, а алфавит из собачьих какашек Лены Хейдиз — нет.

Вывод: балет «Весна священная» смотреть не надо. Его надо слушать, например, в исполнении Лондонского филармонического оркестра. В данном случае лучше пользоваться собственным воображением, чем наблюдать воплощение чьего-то больного.