Отпуск в этом году ожидался невыездным, но в последний момент подвернулась возможность поехать в Ейск, где я последний раз был 35 лет назад.

Добирались на машине примерно 13 часов по трассе через Воронеж и Ростов-на-Дону. Многочасовая езда очень утомительна, приходится долго находиться неподвижно в одной позе, и ближе к концу поездки сидеть становится просто невозможно. Дороги в Ростовской области становятся заметно хуже, и средняя скорость передвижения там снижается. На реке Дон прекрасный вид и огромные красивые корабли, но мы проскочили мост без остановки.

Ейск, против ожидания, произвёл на меня благоприятное впечатление. Это город довольно приличного размера, в основном застроенный милейшими старенькими частными домами, вытянутыми в длинные неширокие улочки.

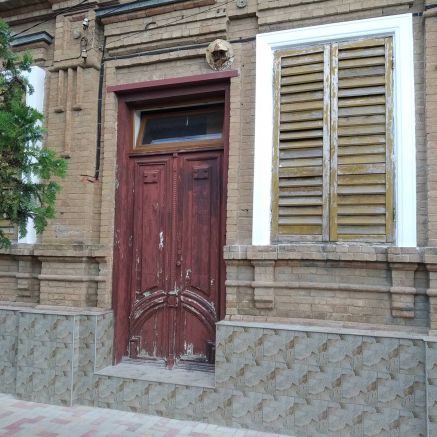

Многие дома первой половины 20-го века, а некоторые даже и конца 19-го. Градостроительной политики особой не наблюдается, поэтому если строят что-то новое, то это может выглядеть как угодно уродливо и чужеродно. Впрочем, где у нас сейчас по-другому? Весь город покрыт рекламой и вывесками разной степени безобразности, так как они никак не регулируются правилами; тем не менее, хорошо видно, что Ейск — это место историческое. Думается, что хорошая сохранность старых домиков обусловлена невысокими доходами жителей. У кого денег побольше, забабахал себе кондиционер на старую стену и поставил унылые рольставни, что красоты не добавляет, хотя это, наверное, удобно.

Не менее примечательны старые двери, где видно, что люди когда-то умели делать красиво и тонко, а ещё мне очень нравятся деревянные ставни, даже самые простые.

Сын возмущался — зачем я снимаю всякое обшарпанное старьё? Вот есть же новые дома, ворота, окна, они же лучше! Попытался объяснить, но, кажется, неубедительно.

Море приличное, на пляже песочек. Так как туалет на пляже стоит 20 рублей и находится в ста метрах от кромки воды, он не пользуется популярностью. В Турции, например, понимают важность пляжных туалетов, и там они бесплатны, гораздо больше по размерам и чище при меньшей плотности отдыхающих.

Пляжей несколько, мы были на трёх: Центральном, на лимане около железной дороги в восточной части, и на так называемой Каменке — это пляж на Приморской набережной, где куча аттракционов и закусочных. На лимане народу мало, но там очень мелко — отойдя метров на 150 от берега, нам всё ещё было по пояс. Дно илистое, но слой ила тонкий и приятно прохладный. Для детей лиман вполне подходит — утонуть там затруднительно. Каменка соответствует своему названию — зайти в воду там непросто и порезать или рассадить ноги ничего не стоит, во всяком случае, в том месте, где купались мы. Есть ещё пляж на Ейской косе, это дальше Центрального, но мы туда так и не доехали.

Приморская набережная с колеса обозрения:

Жили мы в очень приличной двухкомнатной квартире на ул. Пушкина в доме 71/2. До лимана рукой подать, а вот на Центральный пляж приходилось ездить на довольно многолюдном ПАЗике № 18, нужно при входе передавать за проезд, от чего я давно отвык. Вообще, всё по-простому, люди живут как могут.

Общепит около пляжа неважный. Мы нашли хорошую недорогую столовую «Домашняя кухня» недалеко от дома на Мира, 171, туда и ходили обедать. Завтраки и ужины я готовил сам, закупаясь в Пятёрочке.

Основной прогулочный маршрут проходил по улице Свердлова — длинной прямой улице, пролегающей мимо рынка, горсовета и парка имени Горького. Парк заполонён памятниками: при входе стоит неизбежный памятник Ленину; конечно, имеется памятник Горькому, как-то не совсем похожему на себя; слева от него — лётчику Хрюкину, по которому видно, что это был мужчина хоть куда и в полном расцвете сил, волевой и импозантный; рядом с ним грубо сработанный памятник партизану с ППШ наизготовку, целиком вместе с постаментом покрашенный в мерзкий серый цвет.

В парке имеется куча аттракционов, которыми постепенно захватывается всё большая площадь, а ещё часть парка занимает церковное подворье с птичьим вольером, прудиком и загоном для овец. Для живности можно прикупить корма в лавочке.

Да, около аттракционов тоже стоят два памятника — один, довольно милый, местному основоположнику боксёрской школы от благодарных учеников и памятник «Матерям России», представляющий собой эталон безвкусицы.

Помимо парка Горького, есть ещё и парк Поддубного, который раза в три больше и он под завязку забит кафе и развлекательными заведениями — прокатами веломобилей, тирами, картингами, пиратскими кораблями ужасов и т. п. Слева от входа в парк стоит титаническая фигура Ивана Максимовича с валяющимися вокруг гирями.

Мы покатались на веломобилях, и мысли о том, что я занимался тем же примерно здесь же, только очень давно, вызывало смешанные чувства.

На следующий день ребёнок затемпературил, начал кашлять и на море мы больше, к сожалению, не ходили до самого отъезда, но через пару дней, когда температура нормализовалась, уже могли гулять и ходить в кафе и на аттракционы, так что всё было не так уж плохо.

В итоге, я не могу сказать, что отпуск не удался — город, на мой вкус, хороший, море нормальное, с едой проблем нет, интернет имеется, есть куда сходить. При отсутствии завышенных требований вполне себе место для отпуска в недельку-полторы.

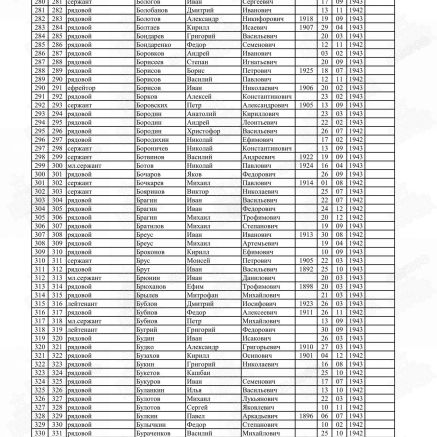

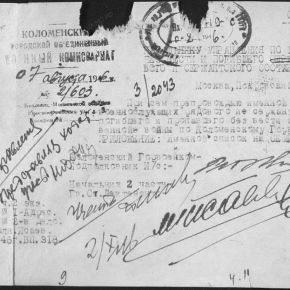

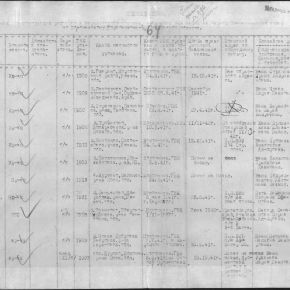

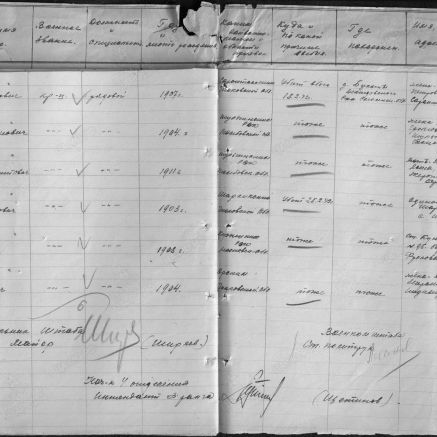

Из журнала боевых действий 4-й ударной армии, стр. 110

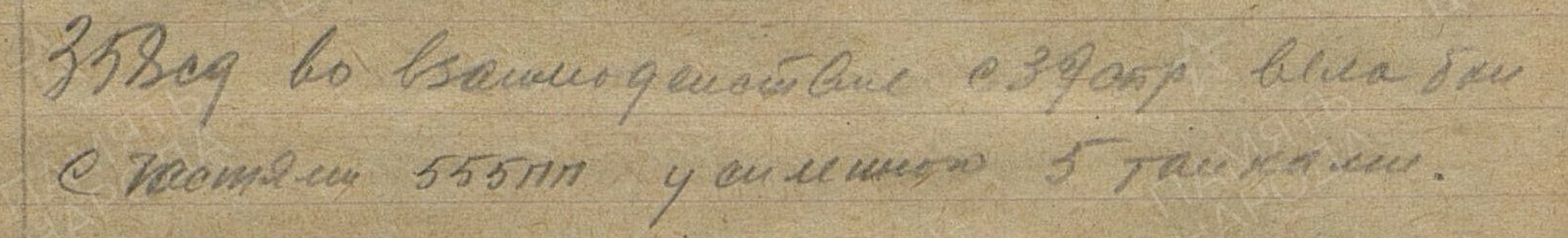

Из журнала боевых действий 4-й ударной армии, стр. 110